Анжелика Анатольевна Лунева

Государственный архитектурно-строительный университет

Развитие строительного комплекса служит необходимым условием непрерывного роста всех отраслей производства, повышения производительности труда на базе технического прогресса, подъема материального благосостояния и культурного уровня жизни населения.

На современном этапе рыночных преобразований для строительного комплекса наиболее существенным фактором движения вперед становится укрепление устойчивости, что предопределяет необходимость поиска новых путей развития. Исследование текущего потенциала комплекса создаст основу рационального использования ресурсов, возможностей и резервов роста, что будет способствовать гармоничному развитию отдельных отраслей, регионов и страны в целом. Пути роста потенциала различны, а поэтому существует необходимость определения их наиболее целесообразных и результативных вариантов. В связи с этим развитие методической базы оценки потенциала регионального строительного комплекса приобретает важное народохозяйственное значение.

Научные основы оценки потенциала создавались и развивались многими поколениями отечественных и зарубежных исследователей. Многие ученые и специалисты разработали отдельные методологические, методические и организационные аспекты проблемы и, тем самым, внесли серьезный научный вклад в решение целого ряда вопросов. Значительный интерес в этом отношении представляют труды Авдеенко В.Н., А.Г. Аганбегян, Адамеску, С.Н. Акатнов, В.М. Архипов, В.А. Вашанов, Н.В. Войтоловский, А.Г. Гранберг, М.И. Долишний, B.C. Кабаков, А.Е. Карлик, Д.С. Львов, А.И. Муравьев, В.В. Окрепилов, Н.Я. Петраков, А.Н. Петров, Б.П. Плышевский, Б.В. Прянков, А.Ф. Самохвалов, П.Е. Семенов, Соколов С.Н., Л.С. Тарасевич, СВ. Успенский, Б.М., В.К. Фальцман, С.С. Шаталин, А.А. Штульберг и другие. При всем многообразии и разноплановости научных трудов в перечисленных исследованиях авторов не нашла должного отражения специфика оценки потенциала регионального строительного комплекса. Ни одно из перечисленных теоретических исследований не дает комплексного представления о потенциале строительного комплекса в сложившихся условиях развития экономики России, а многие локальные рекомендации не внедрены в практику как из-за неготовности отечественных законодателей воспринимать научные концепции, так и в связи с определенной их оторванностью от практических задач, стоящих перед регионами. Данные обстоятельства в сочетании с исследуемой проблематикой предопределили необходимость формирования комплексного показателя оценки уровня текущего потенциала строительного комплекса, отражающего, с одной стороны, состояние ресурсов и их использование, а с другой стороны — результаты социально-экономического развития предприятий строительного комплекса.

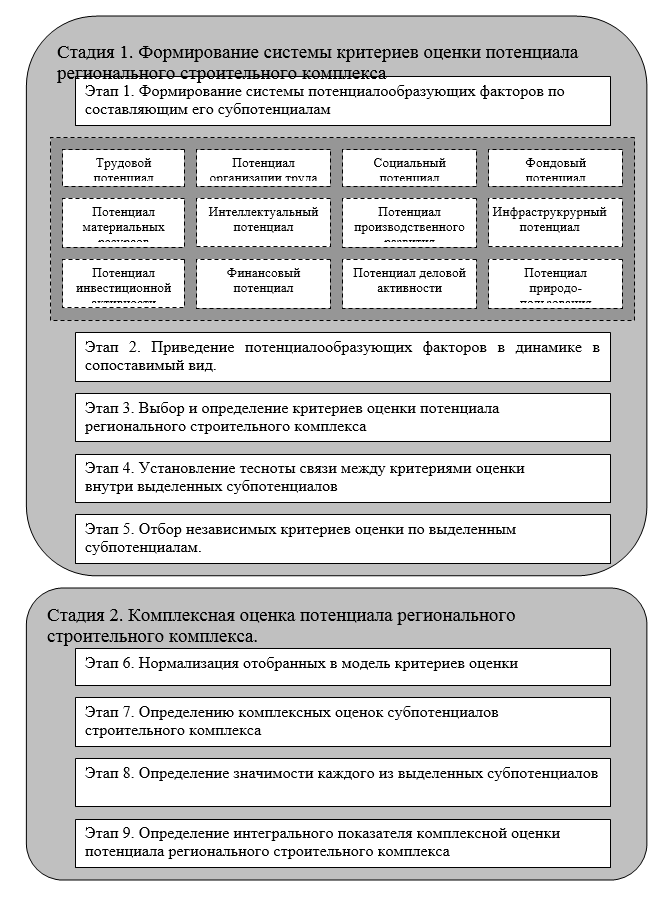

Исходя из системы рассмотренных показателей, формируется интегральный показатель комплексной оценки уровня текущего потенциала строительного предприятия, что схематично представлено на рисунке 2.2.

На первой стадии формирования интегрального показателя комплексной оценки потенциала регионального строительного комплекса, производится формирование системы критериев оценки потенциала.

Этап 1. Системы потенциалообразующих факторов строительного комплекса формируется исходя из составляющих его субпотенциалов (рис.1)

Предлагаемая система потенциалообразующих факторов должна включать только абсолютные величины, значения которых послужат для определения критериев оценки вышеперечисленных субпотенциалов.

Отбор наиболее значимых показателей предполагается производить с привлечением квалифицированных специалистов. Численные значения экономических и социальных показателей определяются из плановых документов, форм статистической и оперативной отчетности.

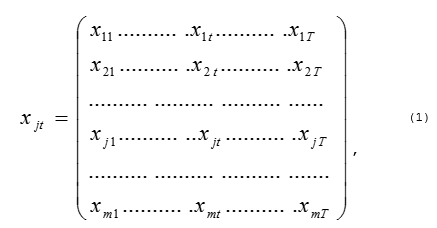

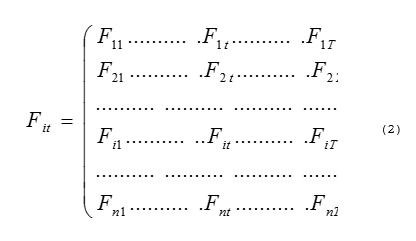

Потенциалообразующие факторы представляются в виде таблицы-матрицы, где по строкам записаны факторы (j=1, 2,3 …m), а по столбцам – годы (t=1, 2,3 …T).

где Хjt – значение j-го потенциалообразующего фактора в t-ом периоде.

Этап 2. Приведение потенциалообразующих факторов в динамике в сопоставимый вид. Все стоимостные показатели должны быть приведены к сопоставимому виду с использованием разных индексов инфляции: индекс потребительских цен, индекс цен производителей в строительстве, индекс цен на строительно-монтажные работы, индексы цен на продукцию, приобретенную строительными организациями, дефлятор ВРП, индекс цен на машины и оборудование в строительстве, индексы цен производителей по промышленности строительных материалов.

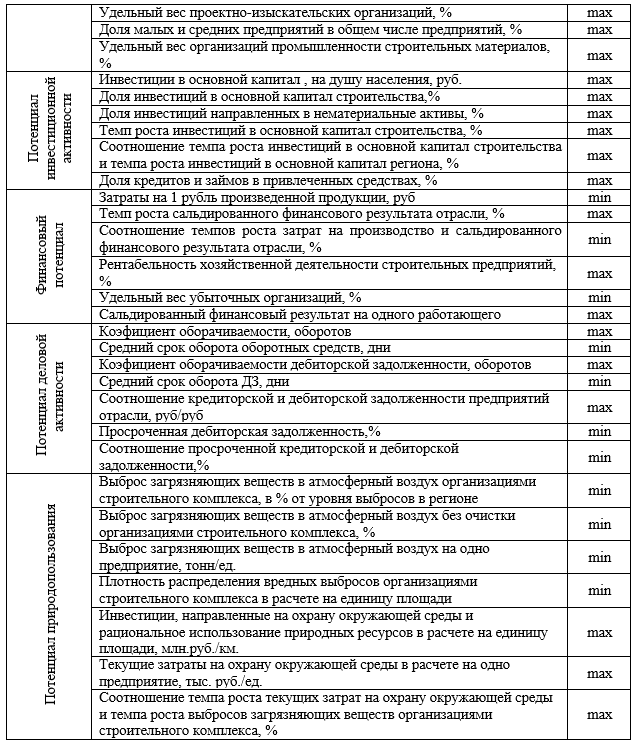

Рис. 1. Формирование интегрального показателя комплексной оценки

уровня потенциала регионального строительного комплекса

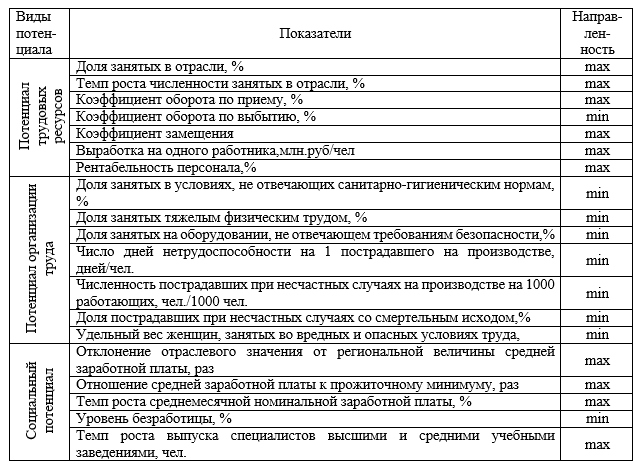

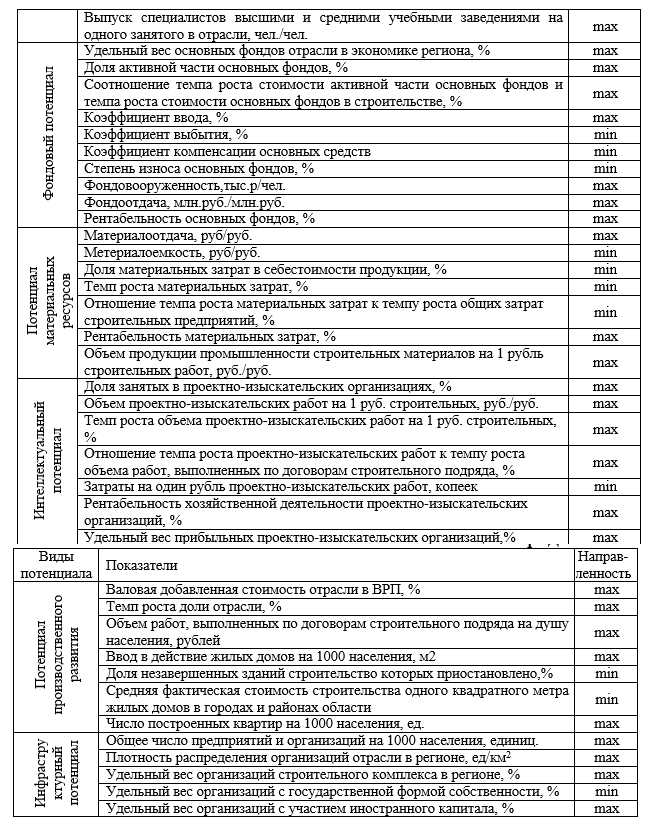

Этап 3. На данном этапе производится выбор и определение критериев оценки потенциала предприятий строительного комплекса по составляющим его субпотенциалам, перечисленным выше. С использованием потенциалообразущих фактор, отобранных из официальных источников информации Федеральной службы государственной статистики, автором была сформирована система критериев по выделенным субпотенциалам (табл. 1).

Таблица 1

Критерии оценки потенциала строительного комплекса

Предполагаемая система критериев оценки должна включать только относительные величины, так как оценка может производиться в определенном временном периоде и требует сравнения в динамике полученных результатов.

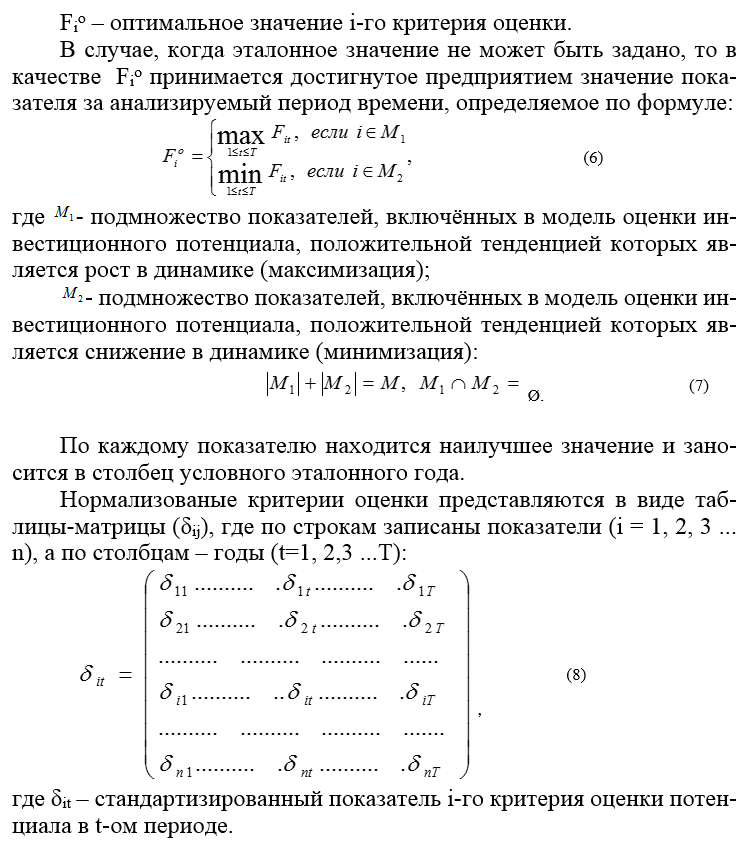

Исходные критерии оценки представляются в виде таблицы-матрицы (Fij), где по строкам записаны показатели (i = 1, 2, 3 … n), а по столбцам – годы (t=1, 2,3 …T):

где Fit – значение i-го критерия оценки потенциала в t-ом периоде.

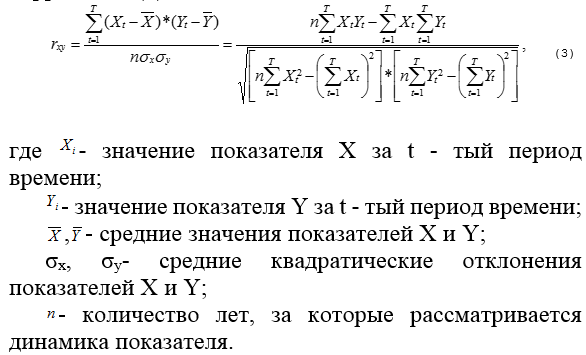

Этап 4. Далее устанавливается теснота связи между критериями оценки внутри выделенных субпотенциалов. Для ограничения числа критериев, включаемых в дальнейшее исследование, происходит установление тесноты связи между выбранными критериями оценки внутри выделенных субпотенциалов: фондового; потенциал трудовых ресурсов; ресурсного; инновационного и интеллектуального; маркетингового, инвестиционно-финансового и организационно-управленческого потенциалов.

Включаемые в исследование критерии должны быть независимы друг от друга внутри своих групп, так как всё множество показателей, оказывающих влияние на результат (совокупный потенциал), в значительной степени дублирует друг друга. Это объясняется тем, что наличие тесной связи между отобранными показателями свидетельствует о характеристике одних и тех же сторон изучаемого явления.

Для определения тесноты связи между двумя показателями внутри выделенных групп потенциалов рекомендуется использовать линейный коэффициент корреляции (r):

Линейный коэффициент корреляции принимает значения в пределах от -1 до +1. Чем ближе к 1, тем теснее связь между показателями, а знак указывает на направление связи («+» — прямая связь, «-» — обратная зависимость).

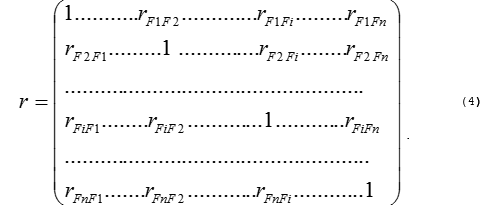

Взаимосвязь между критериями можно представить корреляционной матрицей, состоящей из парных коэффициентов корреляции:

Каждой строке и столбцу матрицы соответствует один из критериев. Таким образом, элемент матрицы, стоящий на пересечении данной строки и столбца, будет парным коэффициентом корреляции между критериями, им приписанными. Условимся, что первым строке и столбцу соответствует признак F1, вторым — F2 и т. д. Всего корреляционная матрица должна иметь n строк и столбцов.

Подчеркнем, что у матрицы Qn все элементы на главной диагонали равны единице rFiFi=1; матрица симметрична относительно главной диагонали, поскольку rFsFi= rFiFs.

Этап 5. На данном этапе производится отбор независимых критериев оценки субпотенциалов. Отбор независимых критериев (показателей) по выделенным группам потенциалов производится исходя из полученных значений коэффициентов линейной корреляции. Так как в перечень отобранных должны попасть независимые критерии, то отбираются показатели, по которым расчётная величина коэффициента не превышает 0,7 (или 70 %). Таким образом, на данном этапе формируется перечень независимых друг от друга критериев оценки внутри каждого из субпотенциалов.

На второй стадии формирования интегрального показателя производится комплексная оценка потенциала регионального строительного комплекса.

Этап 6. Поскольку все критерии оценки различной размерности, различных масштабов оценки, противоречивы и разнонаправлены в положительной тенденции считается необходимым провести нормализацию отобранных в модель показателей. Нормализация отобранных в модель критериев (Fit) представляет собой приведение их к безразмерным величинам (δit), c использованием формул:

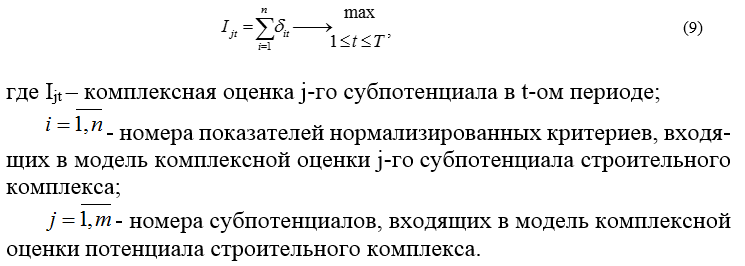

Этап 7. После того, как все критерии, отобранные для использования в модели, приведены в нормализованный вид, происходит переход к определению комплексных оценок субпотенциалов строительного комплекса.

Этап 8. Данный этап связан с определением значимости выделенных субпотенциалов в модель оценки потенциала.

В данном случае предлагается способ определения коэффициентов важности, в основе которого лежит метод собственного вектора для обработки обратносим-метричных матриц, предложенный в 1972 г. независимо друг от друга в СССР и США. К сожалению, у нас в стране этот метод не нашел дальнейшего развития, в то время как трудами американского ученого Т. Саати и его последователей идея использования собственного вектора в качестве вектора приоритетов выросла в довольно мощную методологию системного анализа иерархических структур (методологию анализа иерархий — МАИ).

Прямой процесс анализа иерархии проблемы позволяет выйти непосредственно на перспективные стратегические решения и распадается на следующие шаги:

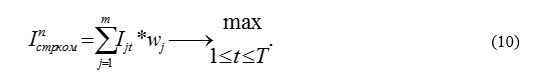

Этап 9. Непосредственное определение интегрального показателя комплексной оценки уровня текущего потенциала регионального строительного комплекса (Iстр.ком.) производится по формуле:

При оценке разных результатов должна быть обоснована целесообразность способа расчета интегрального показателя. Полагаем, что использование среднего арифметического в оценке эффективности работы представляется более простым и убедительным, поскольку, когда речь идет об учете вклада в конечный результат, подразумевается сложение составляющих. Суммирование взвешенных оценок субпотенциалов за каждый период исследования более доходчиво и понятно специалистам, чем другие усложненные формулы, ведет к существенному сокращению трудоемкости расчетов и дает незначительные отклонения относительно абсолютной сущности явления.

Несмотря на определенный субъективизм такой градации оценок, они достаточно логически обоснованы и позволяют не только оценить состояние регионального строительного комплекса в данный момент времени, но и наметить стратегические направления развития в перспективе. При этом полученные оценки со степенью инвестиционной привлекательности: чем выше комплексная оценка потенциала, тем более привлекательным для для инвестора является строительный комплекс, и наоборот.

Определение на этой основе типа уровня текущего потенциала регионального строительного комплекса позволяет проконтролировать правильность выбранного направления развития с позиций современного и дальнейшего состояния комплекса.

Данная методика количественной оценки потенциала является наиболее эффективной. По ней можно рассчитывать (с учетом незначительных корректировок) уровень потенциала предприятия, отрасли или региона, а затем, сравнивая эти показатели, выявлять наиболее эффективно функционирующие предприятия, отрасли в регионе, выявлять причины неэффективности и разрабатывать мероприятия по их устранению. Для применения данного алгоритма на практике никаких ограничений на количество сравниваемых показателей и периодов не накладывается.

Получение интегрального показателя комплексной оценки потенциала даёт возможность управления потенциалом на основе данных его мониторинга. Необходимо отметить, что у этого показателя нет качественной характеристики. Он характеризует динамику изменения потенциала регионального строительного комплекса и имеет смысл при сравнении с уровнями, достигнутыми в предшествующих периодах. Ввиду того, что интегральный показатель отражает влияние на себе динамики всех субпотенциалов, можно с полной уверенностью констатировать, что интегральная оценка текущего потенциала регионального строительного комплекса отвечает требованиям комплексности, системности, имеет нормативный характер, обеспечивает интерпретацию полученных результатов и формирование содержательных выводов о них. Модель позволяет оценить потенциал в динамике и учесть определённые рекомендации по его повышению.

Полученные оценки отражают закономерности, сложившиеся в региональном строительном комплексе, однако этой информации не достаточно для разработки и принятия оптимальной стратегии развития комплекса. Для этого необходимо располагать данными о возможных значениях потенциалообразующих факторов в прогнозируемый период.

К сожалению, в рамках данной статьи невозможно представить поэтапно весь процесс апробации предложенных разработок. В случае заинтересованности в получении более полного варианта исследования, а также при желании направить отзыв относительно представленного материала, можно связаться с автором по адресу anzhelika_luneva@mail.ru.

Статьи Анжелики Анатольевны Луневой